山脇学園中学校・高等学校 廣瀬 里佳

アコヤガイの廃棄貝殻を利用した新しい貝教育の研究

Research on education about new shellfish

第62回下中科学研究助成金取得者研究発表より

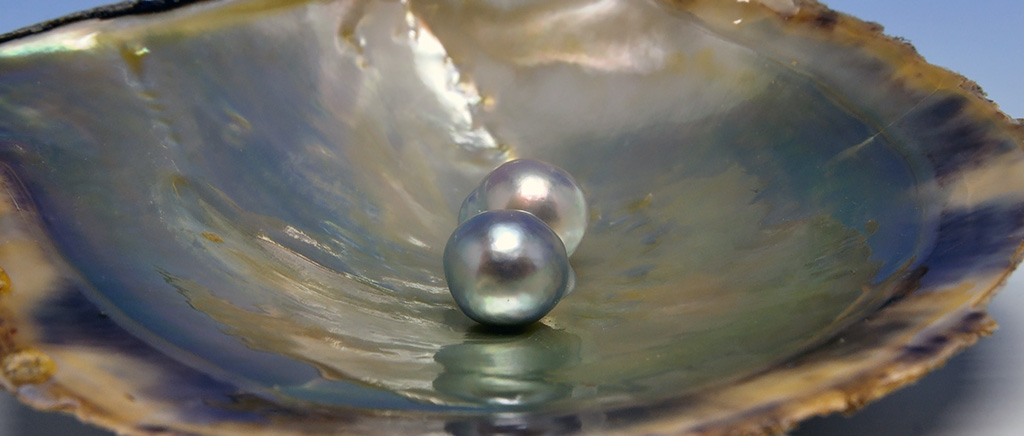

「真珠養殖の危機と廃棄問題」をテーマとし、「廃棄貝殻の教材化」を検討した。さらに廃棄貝殻は、螺鈿細工など日本の伝統文化に利用され、文化継承という視点でも学ぶ価値は高い。

1. 研究 背景

2019年以降、アコヤガイを生産する主要な場所で、稚貝の大量へい死が確認された。真珠生産は、人工交配によるアコヤガイ稚貝の生産から始まる。稚貝を生育して母貝とした後、核を埋め込んで約2年かけて真珠を生産する。現在、大量死の影響があらわれ真珠の生産量が激減している。日本は世界で初めて真珠養殖に成功した国である。真珠は日本人に親しみあるものだ。筆者は、多くの方にこの状況を知って欲しいという想いから、アコヤガイをテーマとした貝教育の開発を行っている。そして、その教材を作製する中で、今まで見えてこなかったことが浮かび上がった。廃棄貝殻の問題である。

真珠の生産量が激減したとはいえ、それでも毎年何トンという大きな数値で生産される。宝石としての真珠の質量は1gもない。アコヤガイの大部分は貝殻と貝肉ということになる。アコヤガイ1体の(未乾燥)質量は、個体によってばらつくが約45.0g、肉質部は約7.88gであり、食用とされる貝柱以外の大部分は廃棄されてしまう。仮に、真珠の年間生産量が1トンであれば、廃棄貝殻の質量は約37トンになる。そこで筆者は、「真珠養殖の危機と廃棄問題」をテーマとし、「廃棄貝殻の教材化」を検討した。さらに廃棄貝殻は、螺鈿細工など日本の伝統文化に利用され、文化継承という視点でも学ぶ価値は高い。今回、以下の2つの柱を検討した。

① アコヤガイの貝殻を使用した実験 ・ 貝細工の開発

② ①を活かした講座や「真珠養殖の存続を、みんなで考えるワークショップ」の開発